82

82

— Сладкие пирожки… — усмехнулась незнакомка. — Дома детям есть нечего, а тут сладкие пирожки. Вы решительно отказываетесь возвратить вещи?

Не получив ответа, барыня села и, о чем-то думая, уставилась в одну точку.

— Что же теперь делать? — проговорила она. — Если я не достану девятисот рублей, то и он погиб, и я с детьми погибла. Убить эту мерзавку или на колени стать перед ней, что ли?

Барыня прижала платок к лицу и зарыдала.

— Я прошу вас! — слышалось сквозь ее рыданья. — Вы же ведь разорили и погубили мужа, спасите его… Вы не имеете к нему сострадания, но дети… дети… Чем дети виноваты?

Паша вообразила маленьких детей, которые стоят на улице и плачут от голода, и сама зарыдала.

— Что же я могу сделать, сударыня? — сказала она. — Вы говорите, что я мерзавка и разорила Николая Петровича, а я вам, как пред истинным богом… заверяю вас, никакой пользы я от них не имею… В нашем хоре только у одной Моти богатый содержатель, а все мы перебиваемся с хлеба на квас. Николай Петрович образованный и деликатный господин, ну, я и принимала. Нам нельзя не принимать.

— Я прошу вещи! Вещи мне дайте! Я плачу… унижаюсь… Извольте, я на колени стану! Извольте!

Паша вскрикнула от испуга и замахала руками. Она чувствовала, что эта бледная, красивая барыня, которая выражается благородно, как в театре, в самом деле может стать перед ней на колени, именно из гордости, из благородства, чтобы вызвысить себя и унизить хористку.

— Хорошо, я отдам вам вещи! — засуетилась Паша, утирая глаза. — Извольте. Только они не Николая Петровичевы… Я их от других гостей получила. Как вам угодно-с…

Паша выдвинула верхний ящик комода, достала оттуда брошку с алмазами, коралловую нитку, несколько колец, браслет и подала всё это даме.

— Возьмите, ежели желаете, только я от вашего мужа никакой пользы не имела. Берите, богатейте! — продолжала Паша, оскорбленная угрозой стать на колени. — А ежели вы благородная… законная ему супруга, то и держали бы его при себе. Стало быть! Я его не звала к себе, он сам пришел…

Барыня сквозь слезы оглядела поданные ей вещи и сказала:

— Это не всё… Тут и на пятьсот рублей не будет.

Паша порывисто вышвырнула из комода еще золотые часы, портсигар и запонки и сказала, разводя руками:

— А больше у меня ничего не осталось… Хоть обыщите!

Гостья вздохнула, дрожащими руками завернула вещи в платочек и, не сказав ни слова, даже не кивнув головой, вышла.

Отворилась из соседней комнаты дверь, и вошел Колпаков. Он был бледен и нервно встряхивал головой, как будто только что принял что-то очень горькое; на глазах у него блестели слезы.

— Какие вы мне вещи приносили? — набросилась на него Паша. — Когда, позвольте вас спросить?

— Вещи… Пустое это — вещи! — проговорил Колпаков и встряхнул головой. — Боже мой! Она перед тобой плакала, унижалась…

— Я вас спрашиваю: какие вы мне вещи приносили? — крикнула Паша.

— Боже мой, она, порядочная, гордая, чистая… даже на колени хотела стать перед… перед этой девкой! И я довел ее до этого! Я допустил!

Он схватил себя за голову и простонал:

— Нет, я никогда не прощу себе этого! Не прощу! Отойди от меня прочь… дрянь! — крикнул он с отвращением, пятясь от Паши и отстраняя ее от себя дрожащими руками. — Она хотела стать на колени и… перед кем? Перед тобой! О, боже мой!

Он быстро оделся и, брезгливо сторонясь Паши, направился к двери и вышел.

Паша легла и стала громко плакать. Ей уже было жаль своих вещей, которые она сгоряча отдала, и было обидно. Она вспомнила, как три года назад ее ни за что, ни про что побил один купец, и еще громче заплакала.

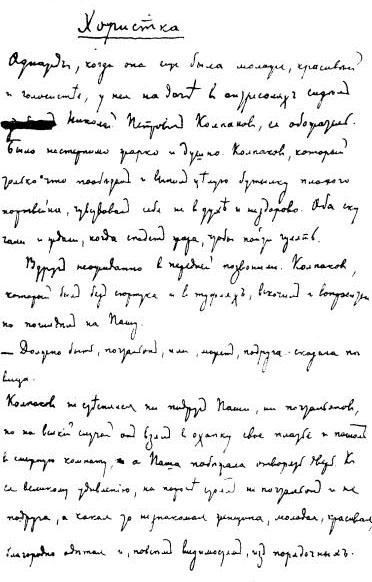

«Хористка». Первая страница автографа.

Учитель *

Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.

82

82